编者按:

治学严谨、学术领先,他们是与共和国同呼吸、共命运的浙师人,传道授业、教育报国,他们将育人初心与报国之志书写在这片黄土地上。从他们身上,我们看到了崇尚“士以弘道”的价值追求,看到了“板凳要坐十年冷,文章不写一句空”的执着坚守。70 · 初心,这些灿若星辰的名字,是浙师不断向前发展的底气与动力,他们孜孜不倦、上下求索,他们潜心笃志、求真务实,这样的初心和精神,将激励着每一位浙师人一往无前走向未来。

▼少年的你赴浙师而来,听刘鸿武院长如是说▼

浙江师范大学非洲研究院创始院长、教育部长江学者特聘学者刘鸿武

2007年9月1日,浙江师范大学非洲研究院在金华婺城尖峰山下正式创立。春去秋来十载,我们非洲研究院这一群天南海北汇集而来的学人,于此安家、立身、创业,共同见证、亲历了研究院的创业过程。当时,我们提出“三年创业,八年提升,十年而立”的奋斗目标,在大家的共同努力下,可谓“小荷才露尖尖角”,如今已形成为一个在海内外都有广泛影响力的学术机构与思想智库。今天,我们在此庆祝非院十年生日,恰如人在旅途,于驿站稍作停息,回首一下来时之路,纪念这段“闪亮的日子”。

01

我们为何立身于金华?

在当代中国学术世界中,很长时期里,非洲都是一个少有问津者的冷落领域,可谓灯火阑栅的“边缘之学”,在其间追寻探求,时有孤鸟独飞、不知何往的寂寥。不过,也是因为有这份寂寥,让我们在过去许多年中可以静心独思于遥远的异域文化,可以远离当下生活之喧嚣而自由行走于天高地远的他乡异国,用心感受那触动心屝的中非各民族的自然、历史与文化。

2006年,国务委员唐家璇为刘鸿武完成课题颁奖

对于学问而言,我们并不是一些标新立异的人,但也不会追随时尚投身显学,我们一直秉持自己内心的感觉,固守在那些看似边缘冷寂的世界里做个体的思考与追寻。于我来说,自1990年第一次从非洲留学回来后,许多年过去,我坚持做非洲历史文化研究,主要是一种个人的爱好与思考,那时,虽然国内很少有人研究非洲,可谓冷僻之学,但我却乐在其中,心定而神驰,因为对非洲历史文化的研究与讲学,成了我个人自己建构的一个精神家园,一条回到故乡的路。

但后来的一些事情,开始让我思考是否应该做一些改变。因为到非洲做调研和研究,并不总是轻松愉悦的,也会面对一些十分严肃的“学问与人生”的拷问。当我一次次前往非洲各国讲学访问,当我深入尼日尔河三角洲深处做部落文化调研考察,当我探访达尔富尔难民营与埃塞俄比亚高原贫民窟,我会对这块大陆经历着的战乱、贫穷、饥饿有一种深深的痛感。

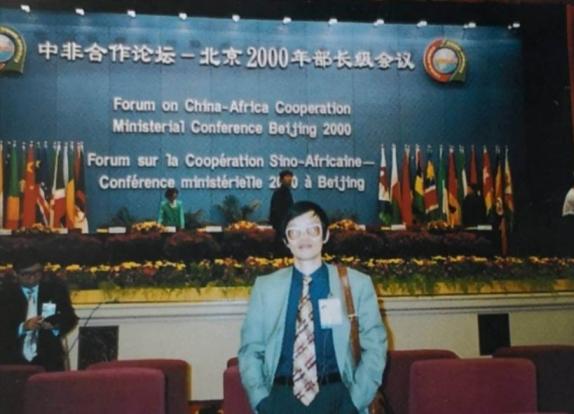

我也曾出席2000年开始的中非合作论坛历届部长级会议与北京峰会,及其他大大小小在非洲举行有关非洲发展问题的国际会议,与许多非洲学者和民众有往来,这些经历让我对这块大陆的国家和人民对于发展的期待与渴望有着深深的理解,它常常让我回忆起许久以前的少年时代随父母深入遥远的边疆少数民族地区工作生活的那些往事,我总觉得,云南的少数民族与非洲各民族有许多相通的让我感动的地方。

2000年,刘鸿武出席第一届中非合作论坛峰会

逐渐地,我开始认真思考这样一些问题,在今天这个充斥冲突、战争、贫困的世界,做非洲学术研究其实并非个人之闲情逸致,非洲也不应该只是富人们狩猎探险的天堂,非洲需要发展,中国可以为这块大陆的发展做出特殊的贡献。

非洲大陆的发展问题及中非发展合作,是一个涉及二十多亿人的事业,需从国家发展的战略高度来理解和推进,非洲研究应该有更开阔的眼光与舞台,应该跳出个人爱好的范畴而有更高远的经世致用的现实抱负,更应该创造条件引导新一代年轻学人参与进来。而客观的现实是,长期以来,我们国家的非洲研究一直比较冷落,关注的人不多,有许多基础性的工作一直没有做起来。2006年初,我完成的一项关于中非关系研究的课题获得中国国际关系学会奖励,我到北京领奖时,颁奖的国务委员唐家璇同志对我说,中国的非洲研究一直比较落后,希望学术界重视。

于是,种种因缘际合之际,2007年春天的一个傍晚,在浙江师范大学的初阳湖畔,梅新林校长轻轻对我说出的一句话“让非洲研究来浙师大安家吧”,让我好不感动,于是,在这烟雨江南的婺城尖峰山下,在这星月湖畔,中国高校的首个非洲研究院诞生了。所谓“但开风气不为先”,我想,我们的能力是有限的,但我们可以通过某种创新的举措,借助时代和国家的动力,汇聚各方力量,开发新的资源,为中国非洲研究事业的发展,做出搭桥、砌砖、铺路的工作。

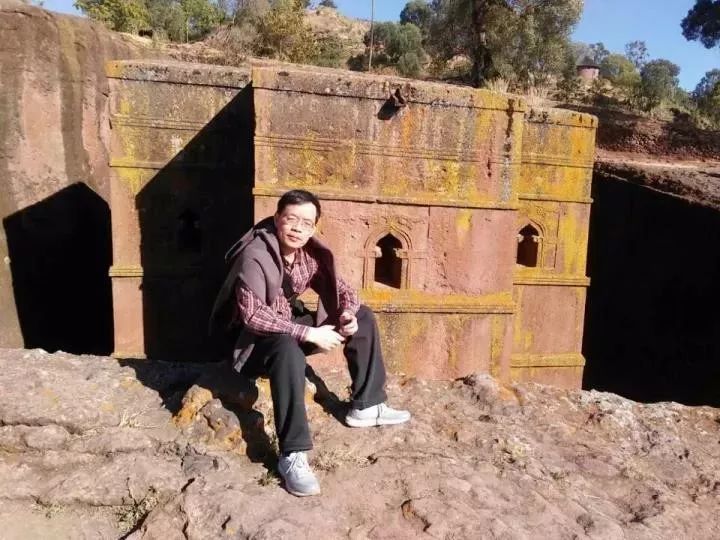

刘鸿武教授在非洲大陆行走考察

十年来,在各界有识之士的支持下,在我们学术团队的共同努力下,我们这个位于江南小镇的非洲研究院,逐渐成长起来。现在,我们有了一支30多人的团队,校内外、国内外也有越来越多的学者参与进来,大家都有很好的学术潜力。在这个新的平台上,我们大家在一起关注非洲,切磋学问,携手共进。我想,以大家的智慧、勤奋和努力,及国家的重视,学校的支持,若干年后在我们这群学人中,一定会成长起一批中国非洲研究的优秀学者。一批研究中国和中非关系的非洲学者。

02

我们如何立身于非洲?

非洲研究院立足于浙中金华,想起来,起步之时殊为不易。不易者,在于今日中国尚是一个发展中之国家,在这个阶段上,人们多迷恋大都市,向往名牌大学,而金华浙师大在许多人心目中可谓“地偏名小”,于此立身,况且要去研究遥远的非洲,如何成得大学问呢?

然而,学术与思想之成长,本质上说,主要还是一种个体人生之精神爱好与追求,既须长期执着之坚守,于静远之环境潜心思索,年积而月累,又需超越个体小我之得失而有开阔通达之心胸志向,有自尊自信之立身气节。

八、九百年前,在浙江中部这块土地上,就有个讲实学、育实才的江南学术流派,后人称之为“浙东学派”、“金华学派”,其核心人物吕祖谦在金华创立“丽泽书院”,邀约朱熹、陆九渊、张栻、叶适、陈亮等时贤名达前来聚会讲学,探究天地运行之迹,经国治世之理,成就斐然,后人景仰,终与岳麓、象山、白鹿洞并列而号称“南宋四大书院”。今日之学人若有此志向与心胸,是否也能于小镇乡野守得一片思想净土,建起一座关乎遥远域外的“思想与知识高地”呢?

创业总是不容易的,但它的吸引人、或挑战人的地方,是可以按照自己的多年理想,按自己的内心构想去尝试,去探索,虽然其中的甘苦只有我们自己知道,所谓呕心沥血、忍辱负重、知易行难这些词语的真正滋味,也是我们到了金华建非洲研究院才遍尝的。

这十年经历表明,要建一个一流的非洲研究院,一要有举高慕远之战略眼光、与众不同之治学理念,二要有高屋建瓴之完整规划、切实可行之实施路径,三要有开阔坚实之发展平台、丰富多样之学术资源,四要有扎实严谨、亲历亲为的勤奋工作,当然尤紧要者,是要培养出一批才情志意不同凡响的优秀人才,有一批志向不俗的志同道合者。

2010年10月18日,习近平出席浙师大非洲研究院在南非主办的“纪念中非合作论坛成立10周年国际研讨会“并接见了刘鸿武

我们知道,在中国文化的传统世界里,学问从来不是自外人生的,学术本是人生的一种方式,有什么样的人生追求,才会有什么样的学术理想,才会去做事、做人、做学问。

中国人时常讲,“十年磨一剑”,我们说“十年而立”,而当年孔子更讲“三十而立”,我想,这“立”,并不仅仅只是讲“成家立业”,找到一份工作,分到一套房子,有一个家,更多的应是“精神之立”、“信念之立”,“人格之立”。中国传统学术,讲求“正心诚意、格物致知”,而后“修身、齐家”,最后“治国、平天下”。

2017年,刘鸿武受邀参加首届“一带一路”国际合作高峰论坛

学问虽广博无边,无外乎“心性之学”与“治平之学”两端,学者唯有先确立内在人格理想,然后推己及人,担当天下,服务国家。如果这内在的人生信念与志向“立”起来了,精神人格上能做到“足乎内而无待于外”,那无论外部环境怎么变化,条件是好是差,自己都能执着坚持地走下去。如果这方面“立”不起来,或“立”得不稳,终难免患得患失,朝秦暮楚,行不高,走不远,即便有再好的科研与生活条件,也难成大事业。

就学术创新的角度来看,非洲研究其实是一块广袤无边的“学术新大陆”,一片景色奇异的“学术新边疆”,其间蕴藏着无尽的宝藏,其中所涉及的学术问题也是如此复杂多样,如此富有理论的挑战性,尽可以让研究者之思想自由放飞于这遥远之天地,未知之边疆。

刘鸿武主持中非智库论坛第八届会议全体大会

我们有一个全国唯一的高校非洲博物馆,这是我们这个非院小家的后花园,我们非洲博物馆里那一件件从万里之外的大洋彼岸收集而来的非洲文物,那些传承久远的非洲艺术品,它们每一件可能都是一个古老悠远的故事,都是非洲各族的心灵之歌,它深深地根植于非洲的生活大地上。如果我们真能用自己的心灵去个性化地感受非洲文化,欣赏非洲人的天才创造,关注他们的欢乐与痛苦,懂得非洲人的情感表达方式,那一定有助于我们更真切地把握非洲现实的政治问题、经济问题、社会问题与国际关系问题,做出我们不同凡响的学问文章来。

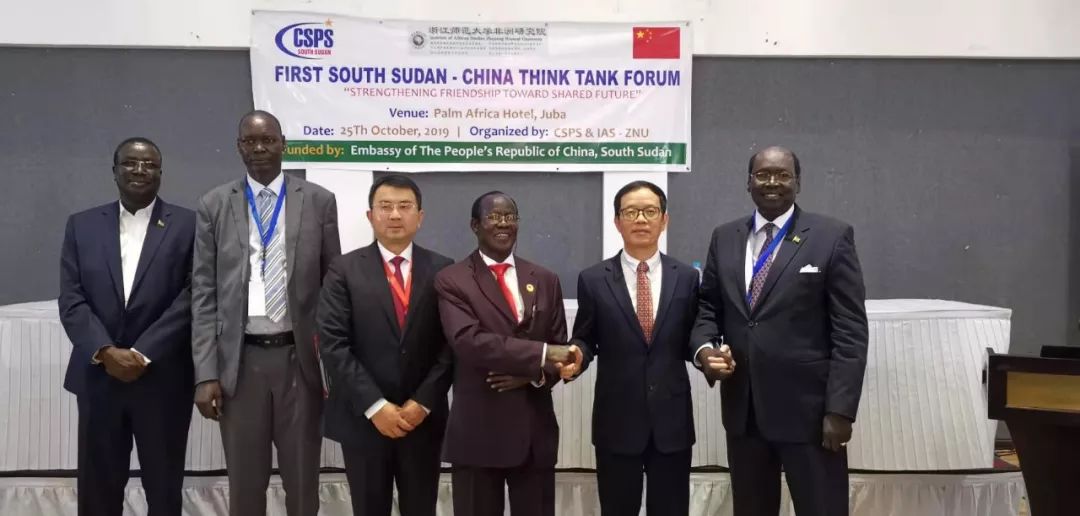

2019年,刘鸿武院长率学术团队访问南苏丹,召开首届中国-南苏丹智库论坛

现场刘鸿武与南苏丹共和国副总统詹姆斯·瓦尼·伊加(右三)、南苏丹外交和国际合作部代理外长Deng Dau Malek(右一)握手合影,左三为中国驻南苏丹共和国大使华宁

十年岁月,记载了非洲研究院大家共同努力奋斗的历程,点点滴滴,都是一份特殊的人生经历,一份独特的人生记忆。中国古人说“读万卷书,行万里路”,还说“文章千古事,得失寸心知”,学术本是人生,是一个研究者自己精神生命体验与远行的过程。非洲研究院的路刚刚开始,前方会有更多的风景,也会有更多的挑战,我期待,也相信,在大家的共同努力下,在各方各面的支持帮助下,非洲研究院这棵小树苗,月积年累,终有一天长成参天大树。

2019年10月26日,刘鸿武教授在南苏丹朱巴白尼罗河畔

——浙江师范大学刘鸿武写于2017年

文字丨刘鸿武

图片丨由作者本人提供

来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

编辑:蒋红跃