现代文明和城市发展取得到了空前进展,原有的社区文化与肌理也将随之消失。反观由现代化所带来的阵痛,传统的价值观和信念受到前所未有的挑战,而新的社会意识虽不完善,却强烈昭示着自己的存在,侵占着人们原本朴素的认知世界。饱受困扰、游离于主流社会之外的人们,在某个特殊时刻,会突然感受到一种强烈的“荒谬”和人生的无意义。

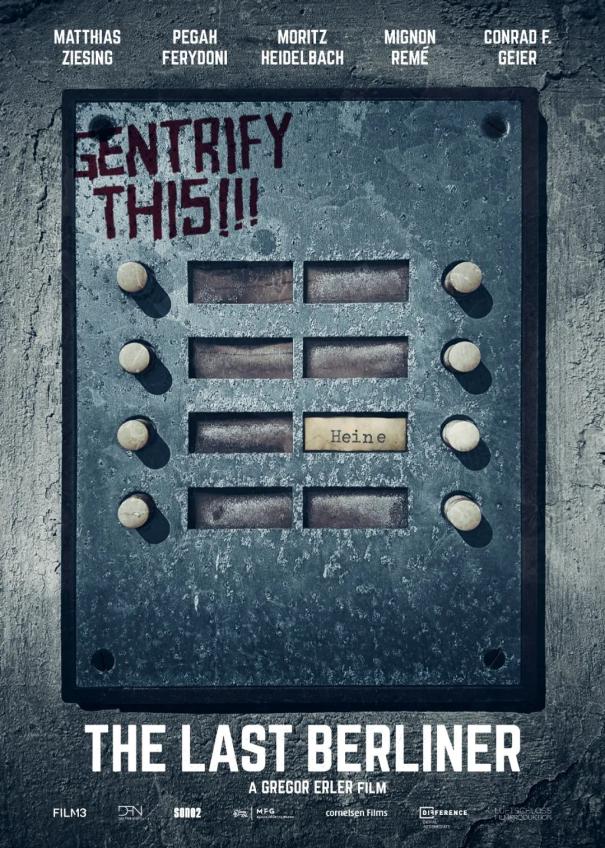

《最后一个柏林人》剧照。

在现代化进程中,随着人性、资本主义及战争所导致的城市景观变迁以及人类的迁徙,进而引发人们对于城市未来和人类本质的思考。面对2020年全球范围内横行的疫情,我们在大势所趋的云时代中启动了另一个子空间,在大展“紧急中的沉思”开展之际,我们通过云观影得以在例外状态中的“云端”通过光影共同沉思影像给予人的思考。为此,UCCA携手现在电影,在德国电影协会的支持下,共同推出一场以“紧急中的沉思:人类的迁徙”为主题的云观影活动。

“紧急中的沉思”展览现场,UCCA尤伦斯当代艺术中心,2020。

此次云观影,我们将展映3部佳作。其中,法国、刚果电影《马加拉》讲述了一群以过人意志伐木制炭的贫苦少年,这背后则代表了一群饱受贫穷折磨,却依旧坚定向往平淡幸福的普通人;格鲁吉亚、西班牙、俄罗斯、克罗地亚电影《他人之屋》从“人”的角度出发,探讨了因战争而流离失所所带来的失落感,展现时代洪流下仿若无根浮萍的个体;德国电影《最后一个柏林人》以柏林一个时髦街区的最后一栋老建筑正在被腾空为背景,通过父亲与地产商之间的博弈,展示了城市发展进程中各方冲突的缩影。

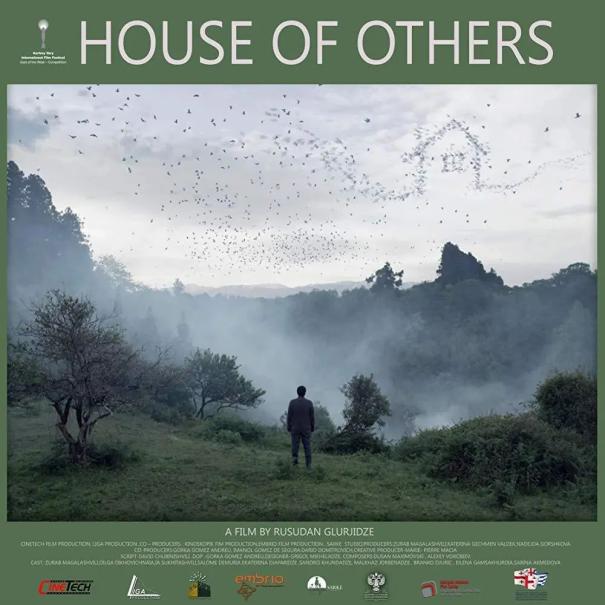

《他人之屋》剧照。

以上3部影片均本着对于大时代下渺小个体的喧嚣与悲鸣,以不同时代背景的物质性建筑空间与人类家园为媒介,以当代城市文明的毁灭与再生为主轴,探讨时代洪流下不断迁徙的人类作为个体将如何自处。本期活动邀请了10位嘉宾,我们坚信多元敏锐的观点的碰撞,开放性地探讨关于电影中当代城市文明的改变,借此反思人类迁徙与时代洪流的相互影响。

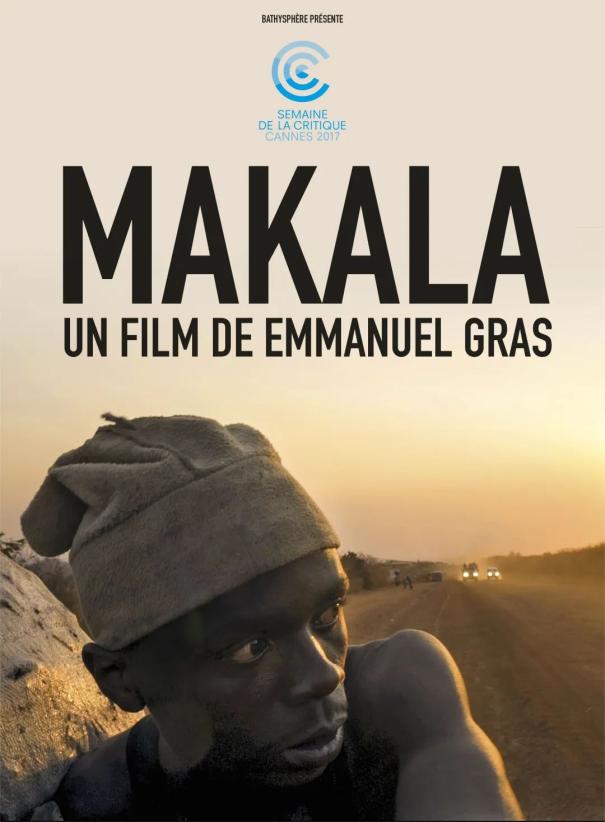

《马加拉》剧照。

本着云上传递世界好电影,连接有趣灵魂的初衷,本次活动平台“现在电影”特设专属影厅、检票大厅、同步影厅、实时弹幕分享以及嘉宾映前映后直播交流等全新“云展映厅”功能……大家可以在云上漫步的沉思中,体会影像的魅力。

《他人之屋》剧照。

UCCA × 现在电影

云观影|紧急中的沉思:人类的迁徙

2020.6.12 – 2020.6.14

国别语言配中文字幕

活动安排

6.12(周五)19:30-22:00

《马加拉》

及致颖、张勇、弗洛吉、金小峰交流

6.13(周六)19:30-22:00

《他人之屋》

及潘可武、李铭韬交流

6.14(周日)19:30-22:00

《最后一个柏林人》独家首播

及格雷戈·勒尔、安珂、黄茂昌、刘勇宏交流

参与方式

1. 关注“UCCA尤伦斯当代艺术中心”公众号,发送关键词“ 云观影”获得观影口令。

2. 请扫描下方二维码,进入检票厅(两个厅请勿重复选择,任君择一):

3. 若检票厅超过200人,请输入暗号:UCCA沉思,“影小P”将手动拉您进入检票厅。

*正版观看渠道:现在电影APP

*影展期间限时免费

2020.6.12(周五)

《马加拉》

Makala

导演:埃马纽埃尔·格拉斯

演员:莱迪·卡松戈

年份:2017

类型:纪录片

国家:法国/刚果

语言:斯瓦希里语/法语

片长:96分钟

获奖:第70届戛纳电影节影评人周单元大奖

播放平台:现在电影

简介:刚果偏远地区的贫苦少年自力更生,以过人意志伐木制炭。他梦想可以亲手为妻子及女儿建筑一个安乐窝。凭借一辆单车,载着一袋袋沉甸甸的木炭独立上路,期望送到镇上能卖个好价钱。公路旅程却多险阻,有人拦路“收陀地”,顾客压价占便宜。人情凉薄,向上天祷告可会有奇迹出现?

影片推荐:

“非洲大陆,生之向往”。

刚果偏远乡村,贫困和疾病司空见惯。但也恰恰如此,当地人们最高的理想往往质朴而原始。为了给女儿治痢疾,建筑安乐窝,人可以凭一己之力伐巨木,土法制炭,不远千里负重徒步。古希腊神话里,西西弗斯坚定地向往全人类荒诞的幸福,因此他可以不断重复、永无止境地推石上山。而马加拉背后所代表的,则是千千万万饱受贫穷疾病折磨,却依旧坚定向往平淡幸福的普通人。千万年来,人类长久地追求生活的意义,这一追求注定了我们的沉思会是无限周而复始。导演怀着悲悯之心,用纪实影像为加缪的存在主义观点加持“他对人从不悲观,他悲观的是人的命运”。

交流嘉宾

▼

致颖

艺术家

先后毕业于国立台北艺术大学美术学系及德国柏林艺术大学 ,目前居住和工作于台北及柏林。擅长运用声音及影像等媒体进行创作,以探讨全球资本化时代人类生存语境与环境体系之关联,并从多个方面关注当代社会之主体性研究与探查。举办过多个个展,如“中国博物馆F”(法国克莱蒙费朗IN EXTENSO艺术中心,2019),“新倾向:致颖”(UCCA尤伦斯当代艺术中心,2018),“抵抗徒劳无功”(美国纽约美华艺术协会/456画廊,2017)等;也曾参与许多国际性的展览计划,如“中国-非洲:穿越世界的色彩界限”(法国巴黎庞华度中心,2020),“68届柏林影展论坛延展单元”(德国柏林艺术学院,2018),“2016台北双年展:当下的姿态和档案·未来的系谱”(台北市立美术馆,2016),“2014上海双年展:社会工厂”(上海PSA当代馆,2014)等。此外,经常在艺术杂志撰写文章及评论,是台湾艺术团体“复兴汉工作室”的成员。

张勇

纪录片导演

北京电影学院博士毕业,浙江师范大学非洲影视研究中心副教授,主要从事非洲影视研究与创作工作,在《当代电影》《电影艺术》《北京电影学院学报》等发表论文多篇;导演创作《我从非洲来》《重走坦赞铁路》等中非题材纪录片。

弗洛吉

Flogy Dostov Ngalouo

摄影师

来自刚果共和国(刚果布),目前是浙江师范大学文化创意与传播学院电影研究生,2018年至2019年获得德国安联公司短片大赛三等奖;2018年在微电影《最后的渔民》中担任摄影师,影片入围北京大学生电影节;2016年凭借《梦醒浙江》获得浙江省第11届留学生摄影大赛三等奖;2015年获得国家基金管理委员会评审的优秀留学生奖学金;2015年获得浙江省第四届大学生广告设计大赛影视类特等奖、平面类一等奖。2017年至2019年,浙江师范大学国际处海外宣传社交媒体艺术组(SMAG)创始人兼经理;2016年在刚果共和国国家电视台实习摄影师、2016年在中国纪录片《我从非洲来》担任音乐总监、摄影师、拍摄对象;2014年浙江师范大学非洲研究院中非学术交流协会《非洲之夜》才艺晚会总导演。

金小峰

Zorobabel Vubu Phuati

音乐家

来自刚果民主共和国(刚果金),擅长钢琴、鼓和贝斯,曾与朋友为纪录片《非洲人在义乌》创作音乐,2016年作为乐队成员之一参加了中国纪录片《我从非洲来》;2017年荣获浙江金华首届“情系金华,古婺诗韵”留学生诗歌朗诵比赛三等奖;2017年荣获浙江义乌首届“非洲妈妈”杯非洲留学生足球比赛第二名;目前是浙江师范大学计算机智能控制和机电工程的研究生。

2020.6.13(周六)

《他人之屋》

House of Others

导演:卢苏丹·格鲁吉泽

演员:萨洛米·德穆里亚 / 奥尔加·迪霍维奇纳亚 / 雅姆泽·苏基塔什维利

年份:2016

类型:剧情

国家:格鲁吉亚 / 西班牙 / 俄罗斯 / 克罗地亚

语言:格鲁吉亚语

片长:103分钟

获奖:第51届卡罗维发利国际电影节东方阵营奖

第31届美国摄影协会奖聚光灯奖

第7届北京国际电影节天坛奖最佳导演奖

播放平台:现在电影

简介:故事发生在20世纪90年代初的阿布哈茲,一场战争之后,曾经是睦邻的格鲁吉亚人和阿布哈兹人成为死敌。战败使得成千上万的格鲁吉亚人被迫逃离自己赖以生存的家园,与此同时阿布哈兹人则扩张其对该地区的控制权。一个年轻的阿布哈兹家庭因战争而流离失所,他们搬进偏远村庄的一所废弃房屋。周围只有一座山、一个橘子园和一户邻居,虽然这样的环境对于新生活来说已是美好,但在这个并不属于自己的房子里,每面墙上都萦绕着被遗忘的记忆,不断提醒着他们,那些曾经属于房屋主人经历过的恐惧。这个新家是否足以平复因战争而带来的失落感,并消除仍旧在他们内心纠结的缠斗?

影片推荐:

“他人之屋,终非真正归属”。

黑海海岸旁有一方土地曾因度假胜地美名为人所知,如今却因主权战争、地缘政治蒙上一层伤痛与哀愁的面纱——本片故事正是发生在这片充满争议的区域之中。上世纪末伴随着巴尔干巨人渐渐分裂,阿布哈兹人与格鲁吉亚人长期以来的民族分歧日益凸显,格鲁吉亚内战由此爆发。恰如影片里那句台词“人们总是这样,来了又走,来了又走”,这场战争的阴影也萦绕多年,时代洪流下的个体仿若无根浮萍,被奔涌的波涛裹挟吞没,世代承袭的家园一夜之间沦为他人之屋,又被迫逃往另一处被别人遗弃的房子,所谓“家”在何处?个人记忆沦为时代洪流中多余的泡沫与浪花,导演从“人”本身出发,带领观众静心聆听大时代下渺小个体的喧嚣与悲鸣。

交流嘉宾

▼

潘可武

教授

中国传媒大学戏剧与影视学院博士生导师、传媒学术期刊中心研究员。主要研究影像美学与视觉传播,开设《视觉传播》等课程。著有《镜界——电视剧的视觉传播》一书,在《当代电影》等发表专业论文30余篇。主持完成国家社科基金艺术学项目“电视剧传播中视觉形式动力机制研究”和北京市社科基地项目“媒介生态视野中的首都艺术影院发展策略研究”等课题。曾经执导大量的纪录片、广告片、微电影,创作多部电影剧本。纪录片作品有中央电视台《跨国风云》《跨越——文化体制改革十年巡礼》《遥远的牧歌》《百年沧桑话云南》《又见祥子》《中国院士》等,其中《中国院士》获国家音像制品奖。独立纪录片《何以为食》(摄影师)入选半岛电影节竞赛单元等。

李铭韬

副教授

编剧、导演、中央戏剧学院电影电视系副教授、美国纽约大学TISCH艺术学院访问学者、美国哥伦比亚大学客座艺术家。曾担任电影《卧虎藏龙II:青冥宝剑》《中国制造》文学策划,作为编剧创作过电视连续剧《春光灿烂猪八戒》《沧桑花楼街》等一百多部(集),作为导演创作过电视连续剧《网络年代》,作为编导创作过舞台剧《夸父逐日》《少年孔子》等。主持国家社科基金艺术学青年项目《中美中低成本影片比较研究》,中国文学艺术发展专项基金项目《大师研究:库斯图里卡的景观世界》等国家级课题2项,其间策划并组织实施了“艾米尔·库斯图里卡大师班”。

2020.6.14(周日)

《最后一个柏林人》

The Last Berliner

导演:格雷戈·埃勒尔

演员:佩嘉·费多尼 / 塞巴斯蒂安·阿基里斯 / 麦斯米兰·布劳尔

年份:2018

类型:剧情/惊悚

国家:德国

语言:德语

片长:107分钟

获奖:2019伦敦独立电影奖最佳外语片

2019曼彻斯特国际电影节最佳影片

独家首播:现在电影

简介:柏林一个时髦街区的最后一栋老建筑正在被腾空。托比亚斯的父亲正是其中一名房客,因拒绝搬出与地产商代表罗伯特产生争执,并最终在气愤和绝望中自尽。目睹全过程的托比亚斯一气之下打昏了罗伯特,还把同来探查的巡警也绑了起来,他逐渐发现罗伯特谎话连篇,而父亲从头至尾只是一个坚守正义的老房客,他感到痛苦又无所适从。此时,罗伯特找到机会向警方呼救,托比亚斯向警方要求和弗兰卡的母亲,即房产公司的负责人乔吉斯女士谈判,各执一词的二人终究不欢而散。与此同时,警方准备击倒托比亚斯,却因混乱击中了罗伯特。于心不忍的托比亚斯让警察将受伤的罗伯特救出房间,片刻之后对讲机里传来了弗兰卡的死讯。局势一步一步恶化,托比亚斯万念俱灰,做出了他认为正确的选择,却换来了意料之外的结果……

影片推荐:

“如此生活三十年,直到大厦崩塌”。

正如《如何谋杀一座城市》的作者彼得·莫斯科威茨所言,我们以为城市变迁是自然选择所致,但其实那只看不见的手是可以看见的——背后的政策、资本、社会等因素相互作用,都市日益更新、新移民涌入,原住民却带着社区特色慢慢剥离,原有的社区文化与肌理也随之消失,形成了“都市士绅化”现象。

影片中父亲与地产商之间的博弈,正是城市发展进程中各方冲突的缩影。是保护原住民、促进城市多元化,还是驱逐原住民吸引高收入阶层,改善生活空间?现代化让柏林变得更具特色,还是与其他城市趋于同质化?不同阶层各执一词,孰是孰非?电影打出的问号亦是现代城市文明向每个人抛出的问题,如果我们成为那最后一个“柏林人”,选择会是什么?

交流嘉宾

▼

格雷戈·勒尔

Gregor Erler

导演、编剧

编剧、导演、剪辑师、摄影师、制片人。同时也是《最后一个柏林人》的导演和编剧,为了庆祝本片在中国的全网首播,格雷戈特意从德国录了视频,对拍摄本片的灵感、电影制片与发行等内容进行分享,并发来远方的祝福。

安珂

Anke Redl

德国电影协会中国代表

一半英国血统,一半德国血统,是生活在中国的第三代家庭成员。毕业于伦敦大学亚非学院(SOAS)、德国海德堡大学,曾是北京大学的学者。媒体职业生涯开始于ARD/德国电视台的制片人岗位,后来曾在路透社北京分社以及英国的《金融时报》媒体和通讯公司工作。1999年与合伙人共同创办CMM-I传媒信息咨询有限公司,担任德国电影协会中国代表已有15年,曾7次在中国举办德国电影节,热衷于中德两国电影产业之间的沟通与交流。2014年,被评为亚洲媒体领域的顶级女性之一;2017年在联合国妇女署和CKGSB组织的女性领导论坛上发言,并主持了许多以中国媒体行业为重点的小组讨论。如今已在北京生活了20多年,精通德、中、英三门语言,其双胞胎儿子是在中国长大的第四代家庭成员。

黄茂昌

制片人

毕业于美国电影学院与纽约哥伦比亚大学,并于2002年在台北成立前景娱乐有限公司,从事电影制作与发行。以题材跨域多元和发掘新导演获得赞誉,制作发行的剧情长片、纪录片、动画、短片与电视剧集,多次入选国内外各大电影节,并屡屡获奖。拥有多年亚洲与欧洲合拍经验,亦经常受戛纳制片人交流会Producers Network、欧洲影视制片人联合会EAVA旗下的欧亚制片人工作坊Ties that Bind、柏林电影市场制片人孵化中心(EFM Producers Hub)、鹿特丹电影节CineMart创投与实验室、龙跃中欧合作项目实验室、釜山电影学院与菲律宾电影发展委员会等的邀请,在各大工作坊进行演讲,并给予项目和学员专业指导。也受邀担任各大电影节项目创投与剧本比赛的评委,包括上海国际电影节、武汉华语青年电影周、成都山一国际女性电影节、香港HAF电影计划等。亦有多年落地与国际发行经验,除将《第一次的离别》《郊区的鸟》《再见瓦城》等华语电影推至A类电影节外,也把优质的欧美亚得奖外片和中国大陆电影如《推拿》《八月》《路边野餐》《我在故宫修文物》《攀登者》《红高粱》《大世界》等引进至台湾发行。也创立并担任首届金马创投执行长。

刘勇宏

摄影指导、导演

中国影视摄影师协会会员(CSC)、中国电影导演协会会员、北京电影学院摄影系影视摄影艺术创作与理论专业硕士、中央戏剧学院戏剧戏曲学(影视美学方向)博士。2019年洛杉矶“与电影共舞”电影节《聚焦:中国》电影单元最佳摄影奖;2018年第 21届上海国际电影节电影创投项目培训师;2018年UCCA尤伦斯当代艺术中心“夏季电影风”讲师;2018年西溪影人会/电影创投训练营导师;2015年第十届华语电影青年论坛年度新锐摄影师;2013年凭借《图腾之旗》获得第一届亚洲微电影节金海棠最佳摄影奖;2012年担任第五届新人电影节短片竞赛单元评委;2003年凭借《盲井》获得第53届柏林国际电影节艺术贡献银熊奖、第五届阿根廷布宜诺斯艾利斯国际独立电影节最佳摄影奖、第二届东京SKIPCITY国际数码电影节最佳技术奖;2002年凭借《海鲜》获得第23届MANAKI BROTHERS国际电影摄影师电影节竞赛提名。导演作品:2011年77分钟的剧情片《夜郎》(Tangle),获得第34届香港国际电影节国际影评人协会(FIPRESCI)特别表扬奖;入围第34届香港国际电影节亚洲数码竞赛单元、第四届首尔数字电影节亚洲电影竞赛单元、第三届新人电影节,于2011年在UCCA尤伦斯当代艺术中心艺术影院放映。主要电影摄影作品:《蓝色列车》《家在水草丰茂的地方》《盲井》《牛郎织女》《江城夏日》《蒙娜丽莎》《芒种》《海鲜》《北京的风很大》。

合作方

▼

UCCA 前身为由盖伊·尤伦斯及其夫人米莉恩·尤伦斯于2007年创建的尤伦斯当代艺术中心。2017年,在新支持者与理事的帮助之下,UCCA顺利完成机构重组,成功转型为UCCA集团。秉持艺术可以深入生活,并改善生活的理念,UCCA每年为超过百万的观众带来丰富的艺术展览、公共项目和研究计划。

德国电影协会

德国电影协会成立于1954年,是在全世界推广德国电影的国家级信息及咨询机构。其前身为德国电影出口联盟,如今与德国文化部密切合作,支持德国电影国际合作项目。

编辑:蒋红跃