油画风景是一个较为传统的绘画题材,经典作品不胜枚举,时至今日油画风景创作仍然经久不衰。对景写生是油画风景创作的表现形式之一,在司空见惯的自然景象之中画出新意是每一个写生者的愿望。各种写实倾向的油画风景的绘画语言已多有尝试,大都大同小异、趋同重复,加上题材内容比较接近,绘画结果多有似曾相识之感,创新困难,完成的作品很难产生新鲜感受。我们在重新思考如何探索油画风景写生的发展路径之时,不妨将目光转向西方现代艺术的视觉经验和绘画成果,尝试以现代艺术的视阈再次审视油画风景写生,重新展开探索和实践。西方现代艺术在绘画形式语言上,主要包括构成性、平面性、简约性等几个要素。

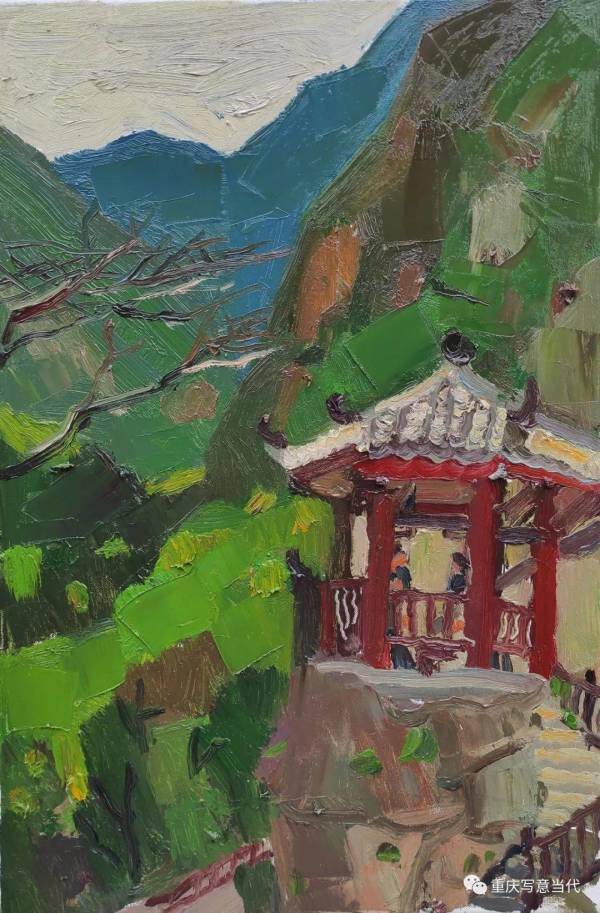

峡谷小景 油画 黄剑武 2021年

一、图形结构和构成形式

章法布局是形成视觉感受的第一要素,中国历代画论有诸多涉及到章法布局的理论阐述。现代艺术中的构图指的就是画面的章法布局,只是现代艺术的章法布局和中国传统绘画的章法布局有所不同,其画面是通过图形结构和构成形式来完成画面的架构。

东晋时期的顾恺之在其《画评》中提出:“若以临见妙裁,寻其置陈布局,是达画之变也。”“置陈布局”即是中国目前最早出现的绘画构图理论。置,位置;陈,陈列;“置陈”,指位置陈列,也就是决定各个形、色在画面中的位置所在。布,布局;势,气势;“布势”指体现气势的骨架分布。南齐谢赫的《古画品录》总结成为绘画使用和批评美学准则的“六法”论,“气韵生动、骨法用笔、应物象形、经营位置、传移模写、随类赋彩”中的“经营位置”指的就是构图方法。他把构图和笔墨等绘画要素并列在一起,以达到“气韵生动”的最高境界。在现代艺术的经验成果之中,画家在面对自己具有表现意向的风景时,需要同时面对两个问题,一是客观对象的存在认识,二是经验对象后的主观选择。风景中的房屋、树木、人物和动物等都是自然呈现和杂乱无章的,这些纷繁的对象需要规整才会具有审美性。画家既要主观生动地表现物像的图形特征,又不能忽略物象的客观真实,即既符合对象的物象特征又具有高度的审美凝练,如处理天空、房屋、树木、道路等的面积大小和图形结构特征。在现代艺术的绘画实践中,画面中的每一个形状图形都是自我的,个性的,独一无二的,如长方形、三角形、梯形、异形;线状、面状、点状、条状等等,如同生活中形态各异的人的面孔,无一雷同。此时,对象的真实是相对的,是提炼后的艺术化的真实,是画家基于客观形象基础上的对现代艺术构成形式的吸收和再创造。

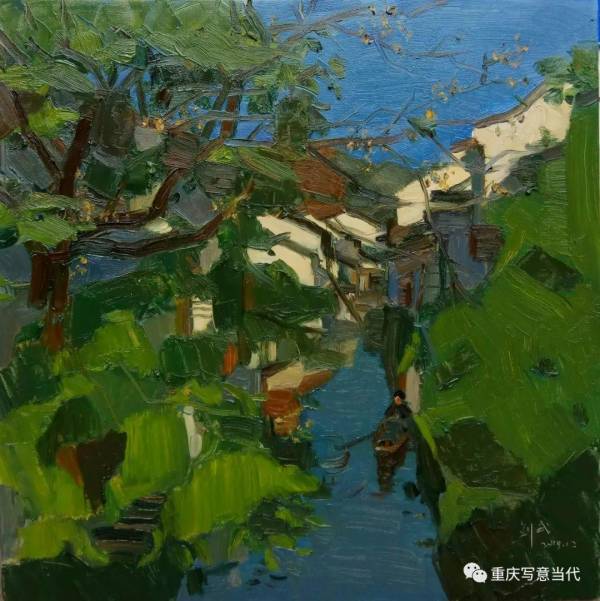

九襄民居 油画 黄剑武 2021年

二、色彩的空间性和形体的平面性

色彩是油画最基本也是最核心的绘画语言,油画正因为有了丰富的色彩表现语言,才显示出油画材料的特性和丰富的表现力。空间性是绘画表现的重要因素之一,传统中国画通过“近大远小”、“三远论”来表达空间关系。尤其以宋代郭熙在《林泉高致》中提出的三远观点在中国绘画中影响深远,他说山有三远:“自山下而仰山巅,谓之高远。自山前而窥山后,谓之深远。自近山而望远山,谓之平远。”由上可见,中国的空间表达大多是以二维空间的形象思维存在,而非三维。在西方,古典绘画则通过焦点透视、明暗关系等表现三维立体空间,呈现真实而又立体的形象。随着现代艺术的萌生和发展,尤其是塞尚等人的现代艺术观念出现之后,物象被解构重组,对于空间的表达有别于古典绘画,弱化明暗不再强调体积空间关系,甚至是抛弃三维立体空间的表达方式,走向二维的表现,最后形成了平面性,形成简约的视觉特征。中国绘画中的二维和西方现代艺术的二维虽有着相似之处,但其平面性的空间表现是中国传统绘画中所没有涉及到的。现代艺术用平面的思维方式表现前后的景物距离关系,这种前后空间的表达纯粹通过是色彩关系来呈现,如色彩的冷暖、明度和纯度等要素。形体的三维立体空间转化为了二维空间,色彩造型是以冷暖表现景物前后距离和纵深关系,以纯度高低表现景物明暗和深浅的不同。

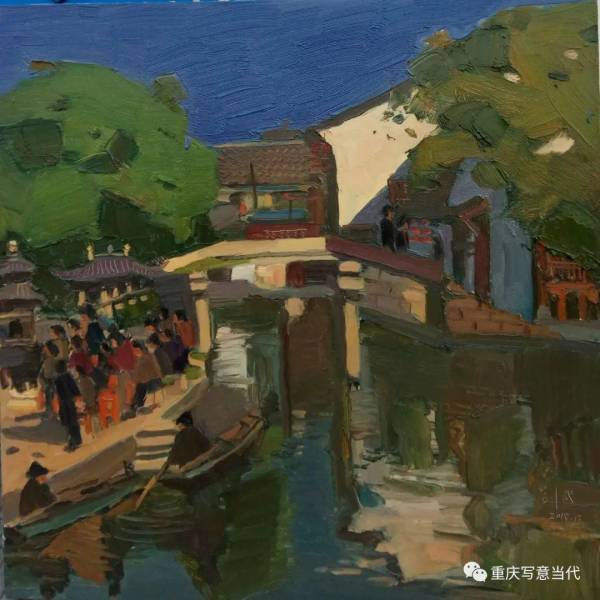

寺庙的午后 油画 黄剑武 2021年

形体的平面性思维是形成构成形式的关键因素,只有平面的形体才可能会简化对象,才具有构成的形式意味。形体的平面性在色彩的表达之中,是尊重客观对象形体的基础上的各种关系的归纳和重组,这已不同于传统写实的形体结构,是主观的表现,是视觉的再建构再创造。而此时,画家在基本完成空间性和平面性的秩序建构之后,具有简约的现代艺术视觉特征在作品中已经自然呈现。

山城的路 油画 黄剑武 2021年

三、现场与表达

在写生过程中,现场是画家首先需要面对的现实,已有经验不一定能应对现场,一切都得重新打量。现场的鲜活是画家对写生总是乐此不疲和充满期待的原因,现场的偶发和不可预料性预示着着诸多可供表达的可能性,激发画家无限的创作灵感。一处陌生的景色如能让画家感到心动,陌生之“生”就会触动创作的情绪和调动表现的欲望。新鲜的陌生感受是偶发的,可遇不可求的,也是会稍纵即逝的。对处于现场的画家而言,这种矛盾需要画家在作画中不断记忆和强化,在步步推进中记忆和强化对象最初的感受。求“生”是充满挑战的,以持续的心理感知和演进直至作品完成,这个过程的完成其实是理性和感性的共存互启的过程。

小镇的生活之四 油画 黄剑武 2019年

此时,绘画主体涉及到中国画论中的“受”和“识”的认识问题,即理性和感性的问题。理性在写生中不能缺位,它是作品能够深入的关键,对对象的语言秩序的深入建构和表现,才使对象有话可说,而且说得精彩,如构成形式、色彩语言、形体归纳等的理性介入。感性是画家创作的灵光,是实现创造的酵母。石涛在《画语录》的《尊受章第四》中提出:“受与识,先受而后识也。识而后受,非受也。古今至名之士,借其识而发所受,知其受而发其识。”形象的审美来自于直观感受与理性思维,石涛在该篇中认为直观感受在前,理性思维在后的。显然,石涛是将直观感受放在理性思维之前的,是强调直观感受是第一性的,感受是先导性的,有前经验的感受是无法获得真实而直观的感受的。理性可以进一步理解为对对象认识和经验的归纳和总结,如果在理性思维的基础上能够表达出直观感受,那么,所获得的感受就是对象真实生动的直观感受了。唐朝张彦远说“意存笔先,画尽意在”也就是这般意思。根据个人实践式的体验,一件优秀写生作品的完成过程大致可以视为:现场生动的景物让人心动,激发画家视觉心理调动情绪,产生对对象强烈的视觉感受,这个感受在理性的指引下不断深入强化,形成经验之“识”反过来强化和表现感受,“受”和“识”中理性和感性共生共存,互相协调,最终实现审美期待。

小镇的生活之三 油画 黄剑武 2019年

油画风景作为一门古老的视觉艺术,每个时代都应该有每个时代的文化内涵和表达方式。只有在写生中不断反思已有的经验和固有的陈式,不断总结吸收东西方的优秀绘画成果,大胆的去探索和表现,才会形成具有中国文化精神的油画语言形式和审美品格。

文图作者:黄剑武,毕业于浙江师范大学美术学院油画专业获硕士学位,重庆市文化艺术研究院研究员,《重庆文化研究》编辑部主任,重庆开明画院副院长。中国美术家协会会员、中国文艺评论家协会会员,重庆市美术家协会理事,重庆市文艺评论家协会理事,重庆市非遗保护协会理事。全国艺术科学规划项目专家、重庆市科学技术项目专家。

来源:重庆写意当代

编辑:蒋红跃