新华网杭州12月15日电 近日,艺者风华——浙江油画百年大展在浙江美术馆开幕,作为配套活动,灿漫天风——浙江省油画院院展暨浙江青年绘画展在最葵园艺术中心举办。新华网分别采访了“70后”“80后”“90后”几个年龄段的五位绘画创作者,请他们就绘画的新趋势、艺术的表现力、浙江绘画特色等作了分享。

马静《抢险》

艺术来源于生活,如何在绘画艺术创作中把对生活的观察,转化成具有审美的、思想的艺术形式,是千百年来老生常谈的命题。“70后”的中国美术学院博士、浙江师范大学副教授马静说,再现性艺术和表现性艺术是划分这一命题的两个维度,即一种艺术是直接反映客观生活,而另一种则是艺术家对客观世界的再创造。马静认为,艺术创作需要长期的学习和积累,时刻保持敏锐度,形成对生活的独到观察和理解;同时在创作中要与自我进行沟通,把理性分析与感性体悟完美地结合在一起。“90后”的中国美术学院油画系第三工作室学生刘呗宁也表示,要从中把握好绘画中“观察”和“再现”的问题。

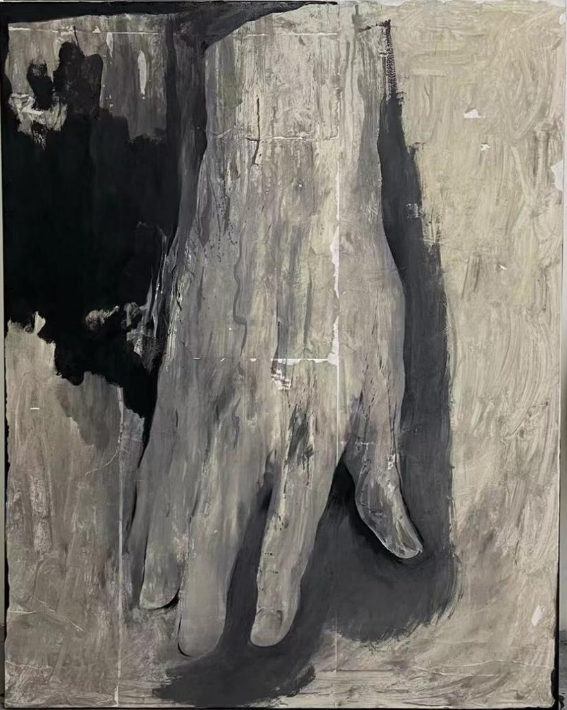

刘呗宁《手》

互联网高歌猛进,客观世界产生巨变,绘画艺术的多元化、个性化趋势明显。中国文联副主席许江表示,当代青年艺术家“既有生命之轻的傥荡,又有绘者坚守的豪放”。“80后”的浙江省油画院画师甘晟表示,当下的青年面临着更多的选择和判断,他们在选择以绘画作为理想主义或者英雄主义的寄托时,比前辈们需要更大的勇气、更强的判断力和心理素质。甘晟认为,在观念的纷杂中能否坚定奋斗的方向,对青年艺术家而言是最重要且最难的。

甘晟《寻宝图》

不论处于什么时代,想要创作出经得起时间考验的佳作是艺术创作者共同的追求。马静认为,绘画艺术创作首先要立足思想,要重视图像背后的思想情境,真实比绘画更有价值,而人比绘画更有价值。其次要立足实践,通过参观中外重要美术馆、博物馆,充分发挥画家对艺术作品的读图能力,将绘画还原到图像与时代、绘画与情境、作者与生活的世界中,建构出区别于一般史学性的艺术研究方法。最后是重视当下,直面当代艺术发展,主动思索“全球多元化与重建本土艺术”“普世性视觉问题与中国文化主体精神”等当代命题。

“70后”的中国美院油画系教授郭健濂也表示,要在绘画时空的境遇中展开历史性的考察,确立自身与这个时代变化相适应的表达方式,重建个人与世界的深度联结。郭健濂认为,兼容并蓄、调和中西,在扎根本土的基础上勇于创新,应当是时移世易之下不变的艺术主张。

郭健濂《夜窗之烟花》

浙江绘画长期走在全国前列。究其原因,郭健濂认为,这除了一代代浙江艺术家不断地探索和创造,还依托于浙江特有的湖山熏陶出的人文精神,以及浙江绘画界所传承发扬的优秀传统。“90后”的中国美术学院绘画艺术学院学生蔡俊杰表示,也正因此,浙江的画家身上带有东方独特的诗性品格,注重传统的同时鼓励新的批判和探寻。

蔡俊杰《仰》

来源:新华网

编辑:蒋红跃