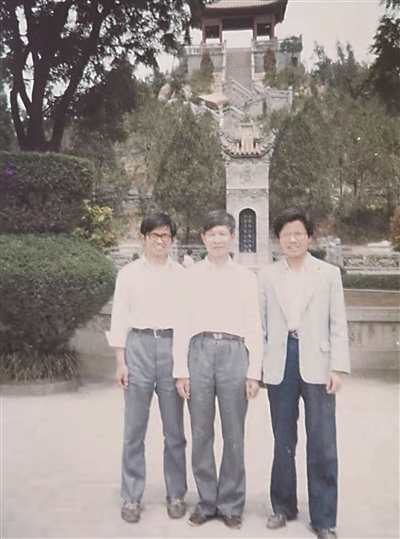

1988年,陈兰村、张新科、 俞樟华在陕西

□ 汪胜

作为一部中国传记文学史的雏形,陈兰村和张新科合著的《中国古典传记论稿》1991年10月由陕西人民教育出版社出版后一直受到传记学界的关注,成为当代传记文学研究的一个重要学术资源。掂量该书的含金量,即探讨其学术价值至少有以下三点:一是集中保存了二十世纪八十年代对古代传记文学研究的一批重要成果;二是该书研究的广度与深度至今仍有启示或借鉴意义;三是合作共赢凝结了两代学者之间宝贵的学术情谊。该书出版三十余年来,其学术生命鲜活地生活在学界的话语里,至今仍有引人思考或借鉴的现实意义。

中国古典传记文学的魅力

传记这一文体在我国两千多年的历史书写中从未间断过。

传记文学创作在我国源远流长。早在先秦时期,传记文学已经萌芽,《诗经》中的《生民》《公刘》等已有“传”的影子。这两首诗都有自己的中心人物,相当于传主;又都有围绕中心人物的故事情节,使中心人物有比较鲜明的人物形象,虽然人物事迹较为简略,偏重赞美,未能刻画人物的个性,但具有传记文学因素,视为传记文学的萌芽。文学史家陆侃如、冯沅君在《中国诗史》中认为:“《生民》是一篇很好的后稷传,他是周族传说的始祖。《公刘》是一篇公刘传。公刘为后稷的裔孙,此诗叙他迁都事。”

先秦诸子散文虽主要谈哲学、政治思想,但往往也记载本学派奠基人或代表人物的言行事迹,包含有一定的传记文学因素。《孟子》《庄子》等诸子散文的人物事迹记叙,蕴含着传记文学的质素,《左传》《战国策》中不少篇章已经呈现传记叙述模式。

时间奔流到公元前一世纪,中国传记文学史上树起一座历史性丰碑,这就是司马迁的《史记》。这部伟大的纪传体史书,究天人之际,通古今之变,成一家之言,开辟了为人立传、以传书史的先河,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,由此形成了中国文学绵延至今的史传传统。司马迁之后,班固的《汉书》,陈寿的《三国志》,范晔的《后汉书》等史传以及渐次兴起的杂传、专传,上承《史记》纪传体例, “下启唐人小说之风”, 蔚成大观。

到了近代,梁启超烛幽探微中国历史研究之理,引进西方阐释性传记创作模式,从理论和创作两个维度引领传记文学发展,蔡元培、章炳麟、蒋梦麟、陈去病等文化学人出版一批传记文学名篇佳制,为传记文学发展奠定思想和文体基础。

作为历史与文学结合的传记文学,可以说是人类生命的另一种载体,它真实地记录了人类的社会实践,记录了人类生命的存在与发展,记录了人类生命的伟大与渺小、可贵与可恶、真善美与假恶丑。这个载体运载着人类社会各种人物,尤其是那些有生命价值的人物,形成了一条波澜壮阔的生命河流,涛涛不息,流向远方,流向未来。

阅读中国古典传记文学,既可以得到历史的教义,又能获得艺术的享受。优秀的传记作品所表现的个体的自然生命是有限的,然而它却走向了永恒的时间和无限的空间,成为不死的灵魂,因为它已经转化为道德生命。自然生命结束了,而道德生命犹如燃烧的火柱,飞涌的激流,充满活力,生生不息,并且不断地扩展、张扬。

鲁迅先生在《中国人失掉自信力了吗》一文中曾指出:“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相作家谱的‘正史’,也往往掩不住他们的光辉,这就是中国的脊梁。”无数优秀人物的存在,犹如一江春水,汇聚成中华民族奋发进取、积极向上的力量和精神。作为中国古典传记,就是这种力量和精神的真实记录。优秀的人物传记,可以陶冶人们的情操,启迪人们的心灵,正如法国著名传记文学作家罗曼·罗兰所说的那样:“不幸的人啊,切勿过于怨叹,人类中最优秀的和你们同在。汲取他们的勇气做我们的养料罢,倘使我们太弱,就把我们的头枕在他们膝上休息一会罢。他们会安慰我们。”

《中国古典传记论稿》出版前后

弘扬民族优秀文化,发展传记文学,就必须认真研究中国古典传记。1991年10月,陈兰村和张新科合著的《中国古典传记论稿》由陕西人民教育出版社出版,标志着在中国当代传记文学研究的领域里一个新的学术生命诞生了。该书由陈兰村和张新科每人各精选出10篇论文结集而编成,20篇论文构成了一个有机的整体,为当时的传记研究学界奉献上一个新的学术成果。该书问世30余年来,它的学术生命正如一个年轻学者那样仍然鲜活地生活在学界的话语里。这本著作的诞生故事,两位年龄不同学者的友好搭档,至今仍让人感到温馨可敬。掂量该书的含金量,即探讨其学术价值至今仍有引人思考或借鉴的现实意义。

要了解这本著作的诞生,要从陈兰村和张新科怎样认识开始。陈兰村1938年生于浙江绍兴,是浙江师范大学人文学院教授。陈兰村的代表性学术著作是他主编的《中国传记文学发展史》(含修订本)。但他最早出版的书是和张新科合著的《中国古典传记论稿》。这本书虽然是本论文集,但实际上已经是一部中国传记文学史的雏形。所以这两本书有其内在的学术联系。张新科1959年生于陕西,是陕西师大文学院教授,他的学术成就很高,培养了一大批博士生和硕士生,并在教学科研方面形成了以研究史传为重点的学术特色。他的著作《史记学概论》开创性地建立了“史记学”框架结构,被学术界誉为“史记学”的开山之作。

陈兰村与张新科都酷爱中国古典传记文学,虽然两人年龄差距大,地域差异大,但共同的爱好和共同的事业让他们紧紧联系在一起。1988年5月,陈兰村和同事俞樟华去陕西师大参加《史记》讨论会,正是这次研讨会,让陈兰村与张新科的学术研究走到了一起。张新科当时研究生毕业在会务组帮助工作。会后,陈兰村和俞樟华一时买不到回金华的车票。张新科就邀请他们到他家吃饭,聊天中,三人对《史记》和传记文学都很感兴趣。

《史记》是我国古代第一部以人物为中心的伟大历史著作,同时也是我国古代第一部以人物为中心的伟大的文学著作。从历史的角度讲,《史记》开拓了我国古代2000多年的以人物为中心的历朝“正史”的先河;从文学的角度讲,《史记》第一次运用丰富多彩的艺术手法,向人们展现了栩栩如生的人物画廊。《史记》的高度艺术成就不仅彪炳于传记文学一个门类,而且给后代的小说、戏剧以无与伦比的影响。美国汉学家蒲安迪(Andrew·H·plakes)把《史记》称作中国古代的“史诗”,说它对中国后代文学的影响就如古代希腊的《伊利亚特》《奥得赛》之影响后代欧洲文化一样。

《史记》之所以能在历史与文学两方面取得如此辉煌的成就,这一方面固然取决于司马迁个人的天才与其特殊的人生经历,另一方面则是因为先秦时期已经产生了相当卓越的历史与相当卓越的文学著作,诸如《尚书》《左传》《国语》《国策》《诗经》《楚辞》《孟子》《庄子》等。尤其是其中的《左传》《国语》《国策》《楚辞》《庄子》,对司马迁的历史观、文学观、审美观的形成及其具体的艺术操作,起了非常重要的作用。

《史记》作为第一部传记文学的确立,也是具有世界意义的。过去欧洲人以欧洲为中心,称古希腊的普鲁塔克为“世界传记之王”。普鲁塔克大约生于公元46年,死于公元120年,著有《列传》50篇。其中希腊名人传与罗马名人传各23篇,是欧洲传记文学的开端。通过比较可以发现,普鲁塔克比班固(公元32年~92年)还要晚生14年,若和司马迁相比,则要晚生177年了。司马迁的《史记》要比普鲁塔克的《列传》早产生几乎两个世纪。遗憾的是长期以来欧洲人对中国的《史记》知之甚少。

三人志趣相投,他们在聊天中决定,一定要一起合作做点研究。张新科和俞樟华老师商定合作写《史记研究史》,和陈兰村商定合作编一本两人已发表的关于古代传记的论文集。

从西安回到浙师大后,陈兰村就整理了自己已发表的十篇论文,张新科也整理出十篇论文,由张新科再编排,统一体例,定为《中国古典传记论稿》。

2013年,张新科的国家社科项目关于中国古典传记文学生命价值结题,成为专著出版,他把专著赠送陈兰村。陈兰村专门写过一篇评论《近年中国古典传记文学研究最出色的成果之一——评张新科专著〈中国古典传记文学的生命价值〉》。他的这部40万字的新著《中国古典传记文学的生命价值》于2012年12月由人民出版社出版,这是他在2006年申报的国家社科基金项目的结题成果,也是他以前的学术积累基础上的创新之作。全书立足于“传记,从本质上说,是人的生命活动的记载,是人类生命的一种特殊载体”的基本观点,系统地论述了中国古典传记中传主的生命特征、生命价值及其对中华民族精神形成所起的重要作用,并论述了传记文本的审美价值和古典传记文学的当代意义。

该书在学术上首次构建了中国古典传记的生命理论;为读者和研究者提供了新的阅读视角和研究方法;从中国古典传记文学发掘出民族精神和当代价值。该书所建构的中国古典传记的系统生命理论,包括古典传记的生命内涵、生命价值的体现、忧患意识、悲剧精神、哲学意蕴、民族心理、审美价值等观点都具有理论价值。其中把忧患意识、悲剧精神、哲学意蕴、民族心理等都纳入生命现象来阐述,在理论上是创新的。该书可以应用为对当代青少年和公民进行素质教育的文献资料。但《中国古典传记论稿》是张新科一系列学术研究的出发点,其中的学术基因传承到他后来一系列的研究中。

《中国古典传记论稿》

出版的学术意义

《中国古典传记论稿》既已诞生成为独立的学术生命个体,它不仅是陈兰村和张新科共同培育的学术生命,而且也是学界值得继续关注的重要学术资源。掂量其学术价值至少有以下三点。

一是集中保存了20世纪80年代对古代传记文学研究的一批重要成果。

该书虽然是20世纪90年代出版,但其中所收集的论文都是20世纪80年代具有代表性研究成果。全展《中国古代传记文学30年》一文指出,1980年代,“陈兰村对古代传记文学的研究用力尤多,成果引人注目。他先后发表《略论我国古代传记文学的起源》《漫谈司马迁人物传记的开头和结尾》(与俞樟华合作)《浅论魏晋六朝杂传的文学价值》《试论我国古代传记文学之功能》《我国古代传记文学的发展过程及其历史地位》《论我国古代传记文学的基本特征》《浅论司马迁的传记文学思想》《论司马迁传记文学的情感力量》等8篇论文。这些论文视野开阔,涉及面较广,其中研究古代传记文学的起源、基本特征、功能特质、发展过程及其历史地位的4篇,研究司马迁传记文学的 3篇,研究魏晋六朝杂传的1篇,有的论文被《新华文摘》和人大复印报刊资料全文转载,在学界引起了强烈反响。”(原载《荆楚理工学院学报》2010年第12期)上述八篇论文中就有7篇编入《中国古典传记论稿》。

二是该书研究的广度与深度至今仍有启示或借鉴意义。

该书所收的20篇论文内容较广,又有一定深度,可分三个板块:第一板块是前7篇,相当于传记通论。著者对古代传记文学理论进行了概括和阐释,探讨了传记文学的本质和特征、传记文学的起源、传记文学的历史地位、传记文学的社会作用、传记文学与小说的关系。第二板块是紧接着的3篇,侧重讨论了传记的几种类型,包括佛教传记、古代自传、碑传。第三板块是后10篇,以时间为顺序,对历代重要的的传记文学现象、富有代表性的作家作品进行了评述。全展教授指出:“许多论题纵横交贯,具有较强的系统性和学理性。从《左传》到《史记》,再到佛教传记以至梁启超的传记创作的论述,无疑大大扩充了古代传记文学的研究范围。”(全展《传记文学:观察与思考》,西南师范大学出版社2016年版,第69页)

读这批论文至今仍可引起读者思考。学术需要积累,在积累基础上得到发展。陈兰村后来以收入《中国古典传记论稿》中的论文为骨架,补充了其他时代的传记研究,主编出版了《中国传记文学发展史》。许菁频、张慧禾论文《规律探讨与理论积累的双重努力》,评陈兰村主编的《中国传记文学发展史》,指出“清理和描述中国传记文学的演进轨迹,并在此基础上探索其发展规律及独特品格是这部著作的突出贡献”。(原载《文论报》1999年8月19日)明确肯定了这本著作的学术价值 。张新科在《中国古典传记论稿》中第一篇论文《传记文学:人类生命的一种载体》,首次提出传记与生命的关系:人类生命的载体是人类自己,是人类自己的社会实践。作为历史与文学结合的传记文学,可以说是人类生命的另一种载体,它真实地记录了人类的社会实践,记录了人类生命的存在与发展,记录了人类生命的伟大与渺小、可贵与可恶、真善美与假恶丑。这个载体运载着人类社会各种人物,尤其是那些有生命价值的人物,形成了一条波澜壮阔生命河流,涛涛不息,流向远方,流向未来。2012年12月,张新科的学术专著《中国古典传记文学的生命价值》由人民出版社出版。他在学术上首次构建了中国古典传记的生命理论,而其中的学术基因则来自他在《中国古典传记论稿》中提出的观点。

三是合作共赢凝结了两代学者之间宝贵的学术情谊。

陈兰村和张新科相差21岁,与陈兰村合作此书时,张新科还是青年学者,如今是以研究中国古典传记文学享誉学界的博士生导师,长江学者,特聘教授。他是全国高校黄大年式教师团队“中国古代文学教师团队”负责人,曾担任国务院学位委员会第六、七届中文学科评议组成员,教育部高等学校中国语言文学类专业教学指导委员会委员。《中国古典传记论稿》每个章节都是独立的学术论文,颇有建树,为当代传记文学学者提供了学术资源。

回忆三十多年前的合作情景,两人仍记忆犹新。当时两人各精选十篇论文,由张新科编排,统一体例,对每篇文章小标题都作了修改或重新设立。商议署名时,张新科却提出把陈兰村的名字放在前面。陈兰村认为张老师出力多,应该他的名字在前面。两人互相谦让,最终陈兰村拗不过张新科,答应放在前面。这足可见张新科为人非常厚道,对朋友的尊重。客观地说,张新科在这本书里花的精力比陈兰村多。最关键的是要联系书的出版,这是最难的,这一切全都由张新科负责。书出版后,于1998年获陕西省教委人文社科优秀成果二等奖。张新科又给陈兰村寄去获奖证书和奖金。后来,张新科又主持编写有关古代文学的词典等书籍,也请陈兰村参加,给陈兰村与外界联系向同行学习的机会。他们在以后几次学术会议上相会,或同住一室,非常亲切。从中可以看出,几十年前两代学者之间宝贵而深厚的学术情谊。他们在学术上合作共赢,也成了两代学者因学术交友的佳话。

来源:《今日婺城》(2023-10-26 04:婺江)

编辑:蒋红跃