7月12—13日,第二届“多元视角下的文书研究”研讨会在安徽黟县举行。与会学者围绕文书行政与制度运行、文书档案与社会治理、文书整理与史料生成等议题展开研讨,通过多元视角的碰撞以及新史料、新观点的交流,为文书整理利用与研究奠定坚实基础,使其持续焕发生命力。

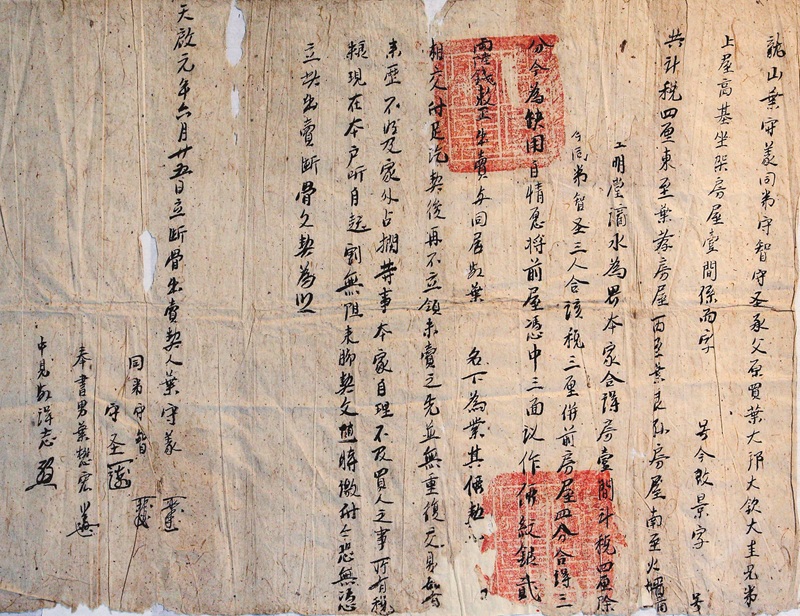

安徽大学藏徽州文书安徽大学徽学研究中心 供图

新见文书开拓新课题

近30年来,全国各地发现了大量民间文书。其中,较知名的有徽州文书、清水江文书、福建文书、石仓文书等,还有龙泉司法档案、南部县衙档案、巴县档案、台湾淡新档案等。

“这些文书档案具有唯一性、独特性,反映了一个地方经济、政治、文化和社会发展的实态样貌,是研究中国传统社会和经济文化发展演变无法替代的重要史料,也是推动中国古文书学发展不可或缺的基础资料。”安徽大学徽学研究中心主任周晓光以徽州文书为例提到,徽州历史文化丰富,官方传世文献无法全部覆盖,数量巨大、种类众多的徽州民间文献和文书档案,为徽州历史文化研究提供了广泛的可靠史料。

“新近发现的民间文献主要包括从田野调查收集而来的新见文献和已被公藏机构收藏但尚未得到整理或研究的资料。以徽学研究为例,发掘和整理新史料相当重要。特别是在以往一些议题宏观描述几近饱和的情况下,新史料的开掘与深度探讨,是推进相关研究的重要途径。”复旦大学中国历史地理研究所教授王振忠表示,具有相当规模的同类徽州文书前后接续,各类文书与其他文献亦可相互印证,开启了明清以来中国史研究的许多新课题。

明中叶以后,随着徽商经营成功和科第仕宦勃兴,徽州各地文会大兴,其中既有地域性文会、宗族血缘性文会,也有跨地域和跨宗族的文会。南开大学中国社会史研究中心教授卞利发现了《清登云文会银钱总簿》。经他考证,发现该文书系黟县奕村李氏宗族文会——登云文会的活动记录和收支账簿。他据此研究了清代中叶徽州文会的运行实践和会产经营状况,认为包括登云文会在内的清代徽州文会机制健全、运行规范,会首和会友严格操守、品行端方、廉能自律,并能不断因应形势变化对会规进行修订、调整、补充和完善,成效显著。

云南大学历史与档案学院教授吴晓亮收集到150余种云南商业账簿,这些账簿记录时间跨越百年,涉及边疆、境外和少数民族聚居区。从这些账簿记录中,不仅可以了解边疆人民的日常生活、云南各民族之间的经济交往,还可以看到云南与其他地区,甚至与世界的经济交往,有助于认识云南在经济全球化进程中的地位。浙江师范大学人文学院教授胡铁球研究发现,躲避粮差是明代地权分层产生的核心原因,广泛存在于全国各地,其突出特点是“土地无价交易过户”。他在义乌发现3张晚清时期土地无价交易地契,符合明代“有契券而无资本”“有契券而无贸本交易”的描述,说明土地无价交易在晚清依然存在,甚至十分流行。

形成跨学科交融新态势

以往文书研究多囿于历史学与文献学领域。随着研究的深化,社会学、法学、经济学、档案学等学科纷纷将文书纳入研究视野,形成跨学科交融的研究新态势。

安徽师范大学经济管理学院副教授徐俊嵩从经济史视角关注到以自诚公为代表的中国本土复式记账,并提出其账簿设置颇具严密性与复杂性,可以处理从流通至生产再到流通的业务。中国农业大学人文与发展学院副教授瞿见从法律史视角关注到“单契”文本开头的自我指称的定名,即“契”“约”“字”,并提出三者在书写实践中的区别是文书书写者的个性化表达。这也提醒研究者在讨论契约文本之外,还需要关注契约书写本身的过程,以及其后的契约书写者。安徽大学徽学研究中心副研究员郭睿君从政治制度史视角研究了中国古代文书行政与国家治理,提出文书行政在历代国家治理中发挥着重要作用,是体现国家治理思想、落实国家治理制度的核心手段之一。

周晓光表示,当下利用徽州文书档案的相关研究,并不局限于徽州历史地理、传统社会和历史文化的具象描述、阐释,多数研究成果聚焦中国传统社会中经济、社会和文化的重大历史问题,以小见大、见微知著,超越了徽州地方史的研究局限,为中国史研究,尤其是明清史及近代史研究作出了独特的学术贡献。

“未来文书研究要在重视新史料发掘和整理的基础上,将各类文书置于诸整体史料环境中加以分析,在区域社会史的学术脉络中加以深入、细致的解读。”王振忠提出,区域间的交流与比较也是今后研究的一个重要方向。得益于其他区域民间文献的大批刊布,比较研究有了很大进展。借此,可以探讨区域商帮之间的互动、竞争与交流。

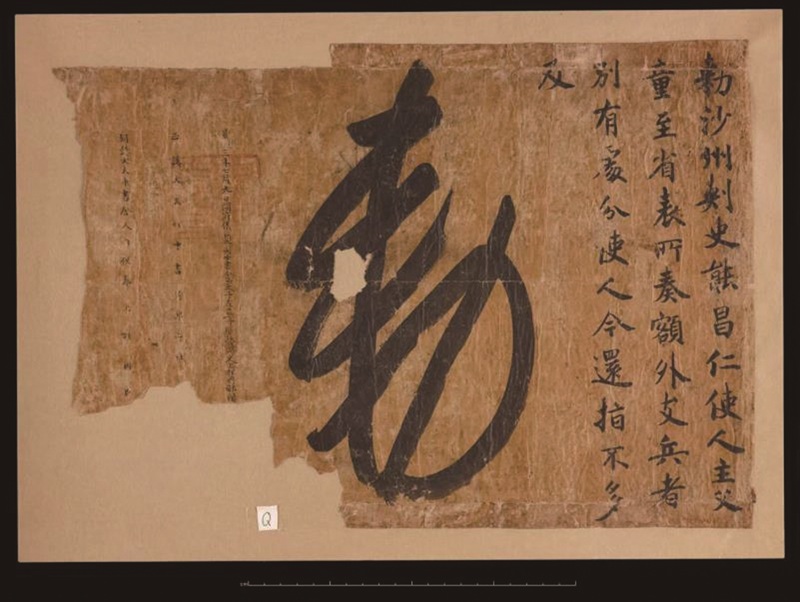

敦煌文书《唐景云二年(711)赐沙州刺史能昌仁敕》 资料图片

重视文书的数字化整理

目前,关于文书档案的整理和公布方式可归为四种:文书资料汇编性发布、研究性发布、以影印方式集中整理和公布、通过数据库建设整理与发布。

“徽州文书中含有大量异体字和方言口语,有不少难以理解的词语,且行文特殊,为徽州文书的整理和识读增加了不少困难。”浙江农林大学文法学院教授储小旵建议,在文书编纂过程中,整理者不但需要提高文字学、词汇学素养,还要熟悉文书的文本特征,及时吸收学界最新研究成果。

“学界对于清代地方衙门档案的整理主要采用影印与点校两种方式。”四川大学古籍整理研究所教授吴佩林表示,点校者依据文本内容与语法结构进行断句标点,并针对文中生僻字词、典故、人物、事件等进行注释,有助于研究者阅读和理解文献。但由于清代地方衙门档案用纸颜色多样,还有行文、画押、钤印等痕迹,为其点校整理带来诸多挑战。他认为,在现有做法的基础上探索出一套便于整理、利于阅读的规范显得尤为迫切,并提出题名至少应包括时间、责任者、事由、受文者、文种五要素,在整理过程中有必要提供一个“逻辑顺序号”。

浙江大学历史学院教授杜正贞认为,近年来,在进行史料的数据库建设和数字化处理时,文字识别和抓取技术有了很大进展。对于文字、图像、印章等多元素叠加的复合型文献,尤其是民间文献来说,仅靠文字抓取技术还不够,这方面的探索尤为重要。

记者了解到,国内部分高校和科研机构已开展文书数据库建设,如中国社会科学院正在开展稀见徽州文书数字化整理与研究工作。上海交通大学已建成中国地方历史文献数据库,收录了35万件地方文献。安徽大学也正牵头开展安徽省8家单位馆藏徽州文书联合目录的编撰工作。

“相较于百万件的存世规模,徽州文书整理工作尚有较大拓展空间。”周晓光表示,要加大徽州文书档案整理和发布的力度,特别要重视文书的数字化整理,进一步提升文书利用效率。王振忠提出,应加强对土地契约之外其他类型文书的披露,建设开放型文献数据库,推进民间文献与中国史研究的深入。在数据库建设方面,要进一步探索如何对民间文献加以全面的整理、揭示、发布和检索。唯有如此,才能提高各类散件的利用价值。

会议由安徽大学徽学研究中心主办,淮北师范大学历史文化旅游学院、黟县县委宣传部协办。

来源:中国社会科学网