前天晚上7时30分,著名作曲家王立平在在浙江师范大学大学生活动中心二楼报告厅现身,他要讲的主题是“音乐与人生”。

“金华是我的同窗好友施光南的故乡,他的音乐充满激情,特别是《打起手鼓唱起歌》这样的传世名曲创作于上世纪60年代末,即便在动乱年代也给了我们许多希望。音乐确实美好,有了音乐心中就有美、有爱。愿美好的音乐伴我们到永远。”66岁的王立平给这次“尖峰论坛”做了这样一个动情的开场白。

说的哪有唱的好听

听作曲家王立平讲那过去的事情

王立平,1965年毕业于中央音乐学院,1973年开始从事专业音乐创作,20多年来创作了大量影视音乐作品,作品大多具有浓厚的民族风格和鲜明的个性。王立平是一位词曲兼长的歌曲作家,所创作的许多歌曲不但优美动听、情深意切,而且富于哲理和文化品位,雅俗共赏,广为流传。代表作有:《戴手铐的旅客》、《少林寺》、《潜网》、《夕照街》、《琴思》、《黑太阳731》、《她从台北来》、《晚清风云》、《香魂女》等电影音乐;《红楼梦》、《聊斋》、《徐悲鸿》、《火烧阿房宫》等电视连续剧音乐。

“只要是好音乐,听不懂歌词也无妨”

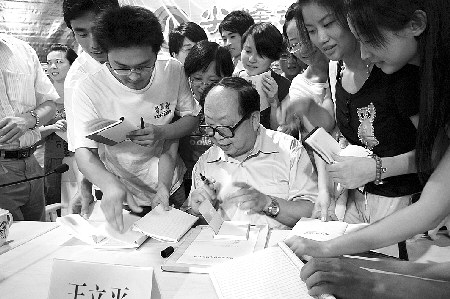

多年前曾在中央电视台的《艺术人生》栏目看过对王立平的访谈,前天见到他本人,陡生亲切感。王立平圆圆的脑门,架着一副硕大的黑框眼镜,可爱极了。他的说话方式随和得像自己的外公,经常前倾着身子希望和同学们互动,说到动情处就朗诵甚至哼唱大段大段的歌曲,极富感染力。

“今天我们可以听摇滚、听流行歌曲,哪怕是听不懂歌词也没关系,不妨碍它成为一件好作品。但在以前,评价作品好坏并不是都这样。音乐虽是艺术,但跟国家的形势、命运是紧密相连的。”王立平的普通话很标准,说起话来字正腔圆,很有穿透力。

1941年,王立平出生在长春的书香门第,父亲是音乐老师,他从小就对音乐独有情钟。1973年,他来到北京,分配到中央新闻纪录电影制片厂担任作曲工作。在那个疯狂的年代,王立平和其他知识青年一样,接受完劳动改造后重返城市,这时他已过而立之年。“俗话说‘三十而立’,但我家也没成,业也没立。”

当时,有人提出问题,纪录片电影有音乐吗?“文革时,电影业界有句俏皮话,说‘朝鲜电影是哭哭啼啼,罗马尼亚电影是搂搂抱抱,中国电影是新闻简报’,(中国电影)看不到什么有人情的东西,以至于文革时几部有关西哈努克亲王访问中国的纪录片深受全国亿万观众的欢迎。里面随着西哈努克亲王访问杭州,透过人物的背景,观众可以看见西湖;访问新疆,可以看见天山,因为人们看到了他们想看到的美的东西。”

“转了三个台,都在唱《红灯记》”

文革时期发生的一出出闹剧、悲剧给王立平留下了太深刻的记忆,“音乐与人生”的话题仍旧围绕着那个时代的故事:“同学们还很年轻,可能在座年长的老师听说过1970年的‘《南京长江大桥》事件’,这部纪录片的背景音乐采用了‘苏修’的音乐,有人举报到上面去了。”记者瞅了一眼旁边认真记笔记的女大学生,果然,她没法写出“苏联修正主义”的简写“苏修”。“文革小组下令,五线谱里也有阶级斗争。经过调查,确实有四拍半疑似苏联音乐,于是上面对所有参加影片制作的人员及其三代亲属都进行了政治审查。”

“那时唱的尽是什么歌,除了打倒之类的就是时代的最强音,样板戏的流行盛况更不必说了。”这时,王立平一边唱着《我家的表叔数不清》选段,一边用手模拟着调收音机波段:“我家的……换个台……表叔……再换个台……数不清。都是这个!你看看《红灯记》里面祖孙三代是没有夫妻的,不是寡妇就是鳏夫;《沙家浜》里的阿庆嫂永远在春来茶馆,从来不回家的。我总觉得缺点什么,缺点人情味。”

王立平认为,在极左思潮下,人们不能享受艺术,不能按自己的喜好追求美和爱,所以我们今天应该珍惜来之不易的安定,为生活在今天这个充满希望的时代感到幸福。

“你们去过太阳岛,我还没去过呢”

“明媚的夏日里天空多么晴朗,美丽的太阳岛多么令人神往……”由于工作关系,王立平创作大多的是影视歌曲,他的第一首成名曲正是这首《太阳岛上》。除了完全由王立平作曲外,这首歌的歌名和歌词也是由他修改拟定的。“原来的歌名是《到太阳岛去》,我觉得不完全准确,歌唱太阳岛的美丽就是应该人已经在太阳岛上了,所以改成现在的《太阳岛上》。”

“今天晚上和浙江师范大学校领导吃饭的时候,有人开玩笑说,我们都被你骗了,多年前曾专程去了一趟哈尔滨市松花江北边的太阳岛,发现并没有歌曲里写的那么美,一地的冰棍纸,还有不相称的高楼大厦。我只得说‘抱歉,抱歉’。这样的骂名我背了很多年,事实上,至少你们去过,当时太阳岛我还没去过哩。”

原来,1979年王立平为纪录片《哈尔滨之夏》谱写了《太阳岛上》和《浪花里飞出欢乐的歌》两首插曲时,他并没有去过太阳岛,所有的灵感均来自对国家、对民族美好未来的憧憬。他说,他在曲调中尽情表现了当时一代人对美好、幸福生活充满向往的情怀,最近倒是去了太阳岛,发现比以前更美了,他也就放心了。

“有人说应该先生活再写作品,我对此不以为然。就像《岳阳楼记》的作者(范仲淹)也没去过岳阳楼,并不妨碍他的《岳阳楼记》成为千古名篇。”

“《戴手铐的旅客》的主题歌成了点播热门曲”

“音乐应该吹拉弹唱,说的总不如唱的好听。”有人评论王立平的歌可以是阳刚,可以是阴柔;还可以在两者中找到一个合适的点,把他认为最恰当的情感表达出来。按照这样的评论,《戴手铐的旅客》中的主题曲《驼铃》无疑是阳刚的。

《戴手铐的旅客》是王立平配曲的第一部故事片。1980年5月1日,摄制组在中缅边境取外景,需要曲稿,王立平应邀赶去和摄制组会合,可一路上也找不到词作者,而距离交稿日期越来越近了。于是王立平在昆明写了词,在车上酝酿曲子。“云南的路不好走,得知我是北京来的,大伙儿就让我坐在司机旁的第一个座位。有时候我进入了状态,就手舞足蹈地哼唱着,回头一看,几十双眼睛齐刷刷地盯着我看。和主演于洋见面时他问我的第一句话就是:‘你的主题歌拿来了吗?赶快给我唱唱,让我听。’我说别急,在我唱这个主题歌之前,我先给你们讲个故事。其实要说讲故事,导演于洋、副导演、摄影他们对剧本远比我熟悉,为什么我还要给他们讲呢?我就是想让他们知道,我为什么要这么写这首主题歌。其中有一个情节,当老公安战士刘杰正在追击特务时,而一张有关捉拿刘杰的通缉令落到了他的战友手里,理由是他是‘走资派’。但这位战友没有扣留他,握着他的手送上了征程。我给导演念了我写的词,送战友/踏征程/默默无语两眼泪/耳边响起驼铃声/路漫漫/雾蒙蒙/革命生涯常分手/一样分别两样情……接着再讲故事,念第二段词。那时候最流行电子琴、电吉他,导演也说为了主题歌我用什么乐器都不用发愁。可这个曲子我却用了琵琶、二胡,还用民族化的音乐元素。”

这首富有阳刚气息的战友赠别歌曲后来竟成为电台点播最多、影响最广泛的歌曲之一。这让王立平始料不及,他谦虚地说:“我真的没想到群众能喜欢我的这首歌曲,这说明我低估了群众的理解能力。”

“邓大姐将《驼铃》送给了敬爱的周总理”

关于《驼铃》这首歌曲,最让王立平激动难忘的是两件事情:“我几次听到传闻说邓大姐非常喜欢《驼铃》这首歌,我虽然很高兴,但没敢真信。后来新闻纪录电影制片厂的同志说,在拍《邓颖超》专题片时与邓大姐商量,如何表现她对总理的怀念,邓大姐说你们就拍我听《驼铃》吧。后来的片子真是这样拍的:在邓大姐身旁的一个小桌上,录音机里传出了歌声:送战友,踏征程……我在电视里看到这部片子时特别激动,心绪难平。”

“二是我在电视里看到人们在人民大会堂听一位自卫反击战的战斗英雄作报告。他放了一段录音,是猫耳洞里的战士们在唱‘送战友,踏征程’。录音的质量不太好,听得不清楚,唱的音也不准,但是雄浑的歌声却那样激动人心,激动得我没办法平静。歌曲只唱了一半就被响起的炮声打断了,他说‘之后就发起了冲锋’。我想大部分人会凯旋,但也有的人再也没有回来。而在这生死关头的时刻,战士们是用这首歌来表达自己对祖国、对人民始终不渝的忠诚和热爱,这使我感受到了从未感受过的荣誉。”

“《红楼梦》的主题歌是我最疼爱的孩子”

王立平谱写的歌曲像《太阳岛上》、《牧羊曲》、《大海啊,故乡》、《驼铃》、《西游记》等都在全国歌曲评选中获奖。然而要问王立平哪一首歌曲是他自己最中意的,王老总是这样回答:“我知道人家就希望我说是《红楼梦》,可是我就不愿意那么说。我总是说:我最满意的作品希望是下一个。但事实是,《红楼梦》的音乐创作在我的一生中,是经历的时间最长,投入的感情最多,也最写得我山穷水尽的一部。”

他说,“一个真正有感而发的作品都是孩子,如果说问一个父母喜欢哪个,很难选择,都是自己的孩子,我的作品都是用心血写的。在众多作品里,《红楼梦》是我付出心血、感情最多的,甚至流的眼泪最多的,是‘难产儿’。”

王立平不讳言自己对《红楼梦》有特殊的感情:“我太喜欢《红楼梦》,今生有幸谱曲,没白活。我上初中时就读过《红楼梦》,当时对它印象不好,主要是诗词太艰涩了,现在懂了,我的人生经历太浅薄。30岁以后,我住牛棚里,重读《红楼梦》,品味出里面的人情世故,从此越来越喜欢《红楼梦》。”

“接下给电视连续剧《红楼梦》作曲工作后,我用了大量的时间来读原著。尽管我有很多想法,也有创作的冲动,但是真到下笔写的时候,脑子里仍然是‘白茫茫一片真干净’,一个音符都没有。所以一年多没有动笔,就是看书、想事。我首先选择了《枉凝眉》来做主题歌,就这样从1982年底一直拖到1984年,才把主题歌写出来,算是投石问路。”

接下来,王立平又完成了插曲《葬花》,这首曲子王老写了一年零九个月。他说,“我越写越困惑,曹雪芹为什么写这么大一段词,这么倾情,是林黛玉可爱吗?她尖酸刻薄,身体不好,有这么可爱?可是,曹雪芹真有能耐,她的悲剧痛苦,何其壮烈,并不真正懂自己怎么死,所以她的痛苦是最深的,突然想到林黛玉哭得窝囊、郁闷,这是何等悲壮的悲鸣啊?替所有的人出了口闷气。”

就这样,在体味、品味、解味《红楼梦》的过程中,王立平熬过了一生中非常难过的四年半时间。

本版撰稿 记者 石磊 本版摄影 张丽丽