近日,浙江师范大学化学与材料科学学院邓卫平教授团队在α-羟基酰胺类化合物的催化不对称合成领域取得突破性进展,相关研究成果以题为《Photochemical [1,3]-Silyl Migration Meets Organocatalysis: A Metal-Free Route to Enantioenriched α-Hydroxy Amides》的论文在国际权威期刊 ACS Catalysis(2025年影响因子11.7)在线发表(DOI: 10.1021/acscatal.5c01239)。该研究成功将可见光诱导与有机催化策略相结合,实现了α-羟基酰胺类化合物的高效、高对映选择性合成。

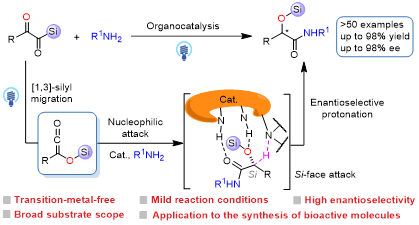

手性α羟基酰胺是多种天然产物、药物分子(如头孢孟多酯、Semagacestat、D-泛醇和BMS-270394等)及生物活性化合物中广泛存在的关键结构单元。然而,该类结构的不对称合成,尤其在无过渡金属参与的条件下,仍存在显著挑战。针对该问题,基于课题组在可见光诱导的Brook重排原位形成硅氧烯酮的前期研究工作基础之上,作者创新性地提出了可见光诱导的Brook重排策略与有机催化策略相结合,与胺类亲核试剂发生有机催化不对称加成反应,实现了手性α-羟基酰胺的高效构建。在该研究中,反应条件温和,底物适用范围广泛,可获得高收率(最高达98%)和优秀对映选择性(最高98% ee)的α-羟基酰胺类化合物。此外,该方法的底物使用范围可进一步拓展至氨基酸酯等,合成一系列手性氨基酸衍生物。作者将该产物进行深入的衍生化研究,包括已成功应用于AAK1抑制剂和药物BMS-270394的关键手性中间体的形式合成,体现了其在药物化学中的潜在应用价值。机理研究表明,通过哈密特方程分析推断反应决速步涉及正电荷积累过程;结合进一步的实验验证与DFT理论计算,证实质子转移步骤为反应的决速步。该工作不仅显著拓展了硅氧基烯酮在合成化学中的应用边界,也为手性α-羟基酰胺类化合物的高效、高选择性制备提供了新颖可靠的途径,具有重要的科学意义和应用价值。

浙江师范大学为该论文第一单位和通讯单位,化材学院硕士生邹欣兰和上海有机所许辉博士为论文的共同第一作者,汪全南博士为第一通讯作者、上海有机所郑超研究员和化材学院邓卫平教授为论文的共同通讯作者。该论文工作得到了国家自然科学基金、“手性催化合成”浙江领军型创新团队、浙江省自然科学基金和浙江师范大学启动经费的经费支持。

编辑:张文潇