近日,浙江师范大学地理与环境科学学院洪华嫦教授课题组在Environmental Science & Technology上发表了题为“Novel Insights into the Spatiotemporal Variation of Tap Water Quality and Disinfection Byproducts with Implications for Cancer Risk”的研究论文(链接: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.5c06783)。Environmental Science & Technology是环境领域的顶级期刊,也是自然指数源刊,最新的影响因子为11.2。洪华嫦教授为论文第一作者,该团队徐泽琼老师和香港教育大学邓文靖老师为论文共同通讯作者,浙江师范大学为第一通讯单位。

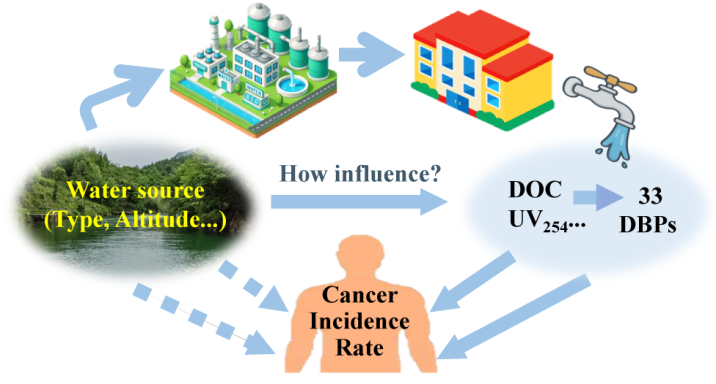

消毒副产物(DBPs)是饮用水消毒过程中,由氯、次氯酸钠等消毒剂与水体中的有机物及溴/碘离子反应生成的一类化合物。因其潜在的致癌性,DBPs已成为饮用水安全的重要隐患之一。如何在复杂水源条件下揭示DBPs生成的关键环境驱动因子,并厘清其与人群健康风险的关系,是当前DBPs领域亟待解决的问题。针对这一现状,本研究系统采集了某省10个地区28座水厂3个季节的自来水样本,覆盖水库、河流和湖泊等多类型水源,结合DBPs谱系与水质参数进行综合分析,揭示了水源地理格局对自来水DBPs形成及相关健康风险的影响机制。

研究发现:该区域自来水水质与地理格局密切相关。北部平原地区因河流和浅湖为主要水源,有机物水平(DOC、UV254为指标)普遍较高,导致三卤甲烷、碘代三卤甲烷、卤乙酸与卤乙腈浓度也显著偏高,且在冬季较为突出;而南部山区更多依赖水库水源,海拔较高,水质(有机物和DBPs)明显优于北部。降雨虽能影响溴离子浓度,但溴代DBPs的形成更多受有机前体特征支配,而非单纯由溴离子含量决定。值得注意的是,碘代THMs、三卤乙酸及溴代DBPs(包括Br-THMs,Br-HAAs,Br-HANs)水平较高的区域,居民总癌症发病率亦呈升高趋势;同时,低海拔、UV254值偏高的水源地与较高健康风险存在潜在关联。该研究强调,未来需进一步加强对高毒溴/碘代DBPs的监测与控制,推动水源保护与消毒工艺优化的结合,为饮用水安全与公共健康风险管理提供科学依据。该论文工作得到国家自然科学基金、省自然科学基金的资助。

编辑:武艳